| 今からおよそ1300年前、木津川右岸 瓶原(みかのはら) (木津川市加茂町)に 「恭仁宮」くにのみやが造られ、わが国の首都となった。往時の数々の遺構はロマンに溢れ、歴史の中心舞台であったことがしのばれまる。(木津川市観光ガイドより) |

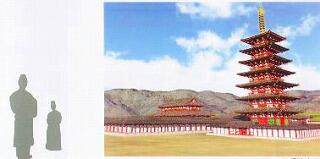

| この時代は、全国的に天然痘が流行し、人々の不安は高まっていた。 また、政治面においても、大きな権力を持っていた藤原四兄弟が相次いでこの世を去り、皇族出身の橘諸兄が政治の主導権を握った。 しかし、これに不不満を持った藤原博嗣(ひろつぐ)が反乱を起こし、都の動揺は著しいものであった。 天平12年(749年)、聖武天皇は、疫病や戦乱に見舞われ、社会不安が全国的に高まっていた事態を一新するために、平城京からの遷都を決意し、山背国相楽郡恭仁郷を新しい都と定め、遷都した。 その後、難波宮(なにわのみや)、再び平城京へと都が遷って行った 恭仁宮は、それまでの都に比べ規模も小さく、短命な都でしたが、この間、諸国に国分寺、国分尼寺建立を命じたり、墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)など重要な政策を行い、日本の中心としてその役割を果たした。 また、この時期に紫香楽宮で大仏造営にも取り掛かった。 都が平城京に戻って、後には、山城の国の国分寺として生まれ変わり、七重塔が造営されるなど大和に次ぐ国としてふさわしい規模の国分寺が営まれた。 |

|

|

|